- エギングでのPEラインの選び方

- おすすめのPEライン

- そもそもPEラインとは?その特徴

ドミニク

ドミニクPEライン選びは・・

釣りの快適さにつながるので大切です

この記事はエギング初心者でPEライン選びに迷っている方に向けた記事です。

この記事を読めば、コスパのいいおすすめPEラインや自分に合ったPEラインを選ぶことができるようになります。

PEライン選びの参考になれば幸いです。

山陰釣りブログ編集室

山陰のアングラー/エンジョイ勢。山陰の釣り場情報や開幕状況、主にルアーフィッシングに関する情報を発信しています。たまに山陰ユーチューバーさんのチャンネルにサブキャラで登場✨

コスパで見るおすすめPEライン

- 太さ0.6号、8本編みを選べば間違いない

エギングメインの釣りでいうと太さは0.6号がおすすめです。

私はエギングで釣れないときにサゴシを狙うこともあるので0.8号を使ったりしますが、エギングなら0.6号でよいです。

PEラインには撚り糸数があり、一般的には4編み、8編みの大きく2種あります。

糸鳴り(ロッドのガイドとPEラインがこすれる音)の観点から、糸鳴りが少ない8編みを私はおすすめします。

4本編みは8本編みに比べて安いですが、ガイドとのこすれる音はうるさいですし、手元にこすれる振動が伝わってくるので繊細なエギングでは8本編みがおすすめです。

コスパがいいのは以下のPEです。

PEラインの選び方

どんな釣りをするかで太さを選ぶ

PEラインは対象魚種や釣り場によって根ずれを考慮したり、飛距離を考慮したりといった考え方で自分に合ったPEラインを選びます。

エギングだけするのか、エギングをしつつ釣れないときに同じタックルで他の魚種を狙うのかなど、自身の釣りに合わせて選びます。

リールの糸巻き量から長さを選ぶ

PEラインの太さが決まったら長さです。いろんな規格からどのようにして選べばよいのでしょうか。

それは、リールの糸巻可能量から考えるのが一つ、もう一つは自身の釣りに合わせて選びます。

エギングであれば150m~200mあれば十分ですし、ライトジギングだと200mあればよいです。

リールにはPEラインの太さによって糸巻き可能量があります。下の画像のように、リールのスペック表から確認できます。

釣りの快適さでカラーを選ぶ

快適さからカラーを選ぶ

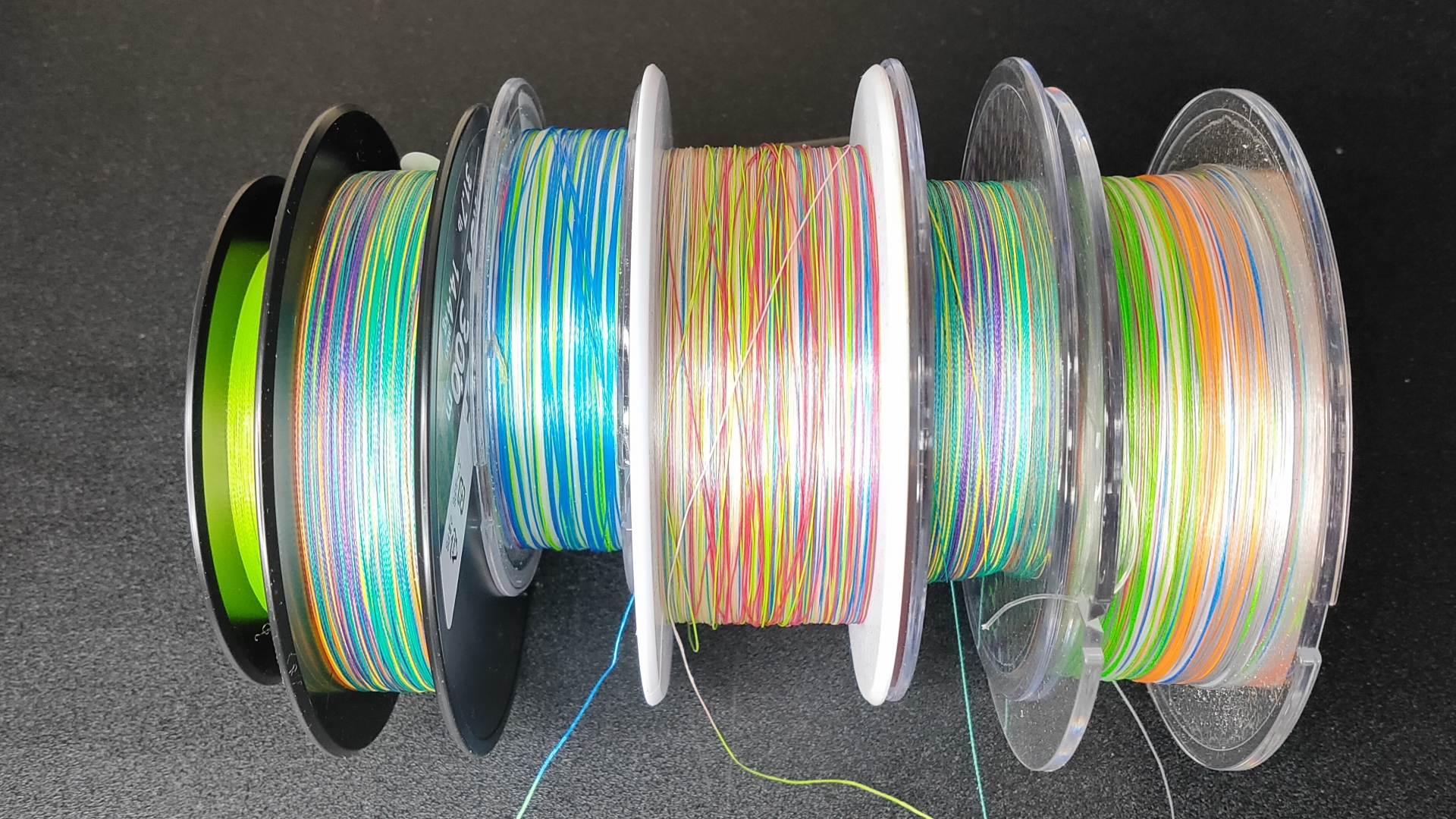

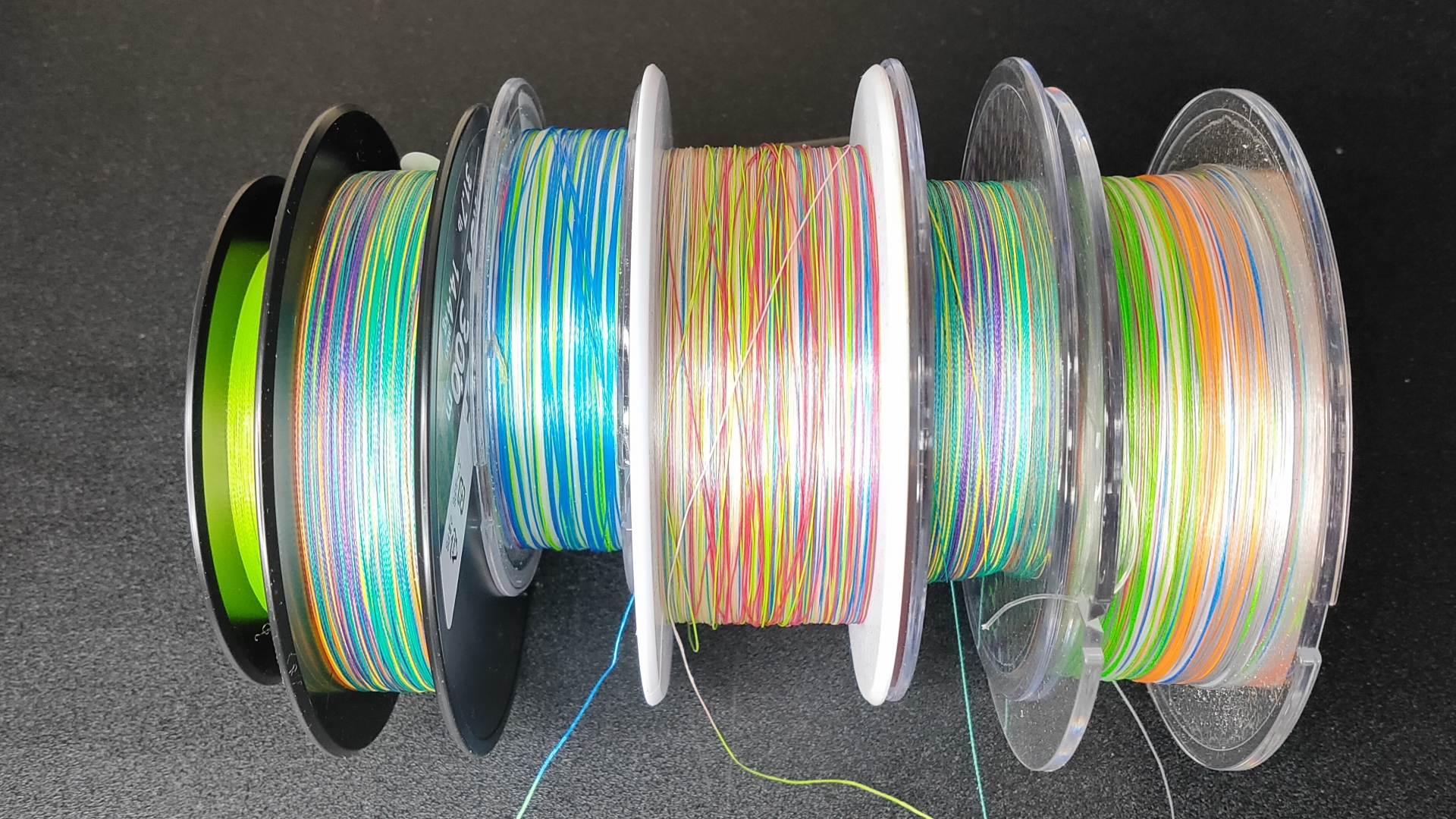

PEラインはカラーバリエーションが豊富です。

このカラー選びでは、「釣れやすさ」で考えるよりも、「快適さ」で考えたほうが良いように思います。

なぜなら、魚からはラインが見えているそうなのです。でも釣れるので、見えることで釣れなくなるわけではないようです。

ピッチマーキングのPEラインを選ぶのもアリ

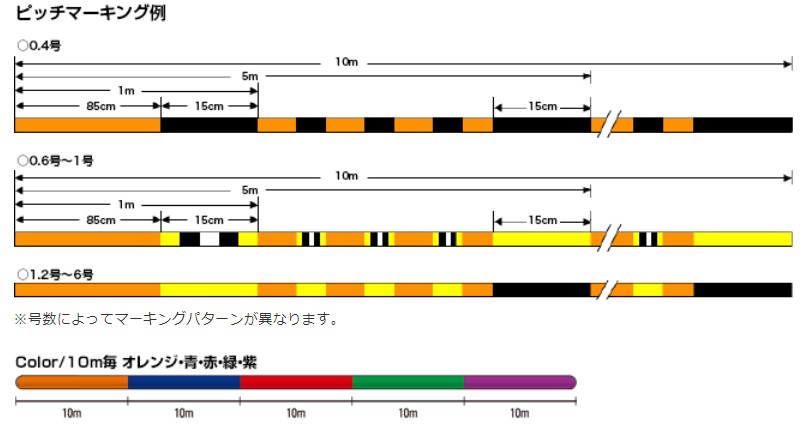

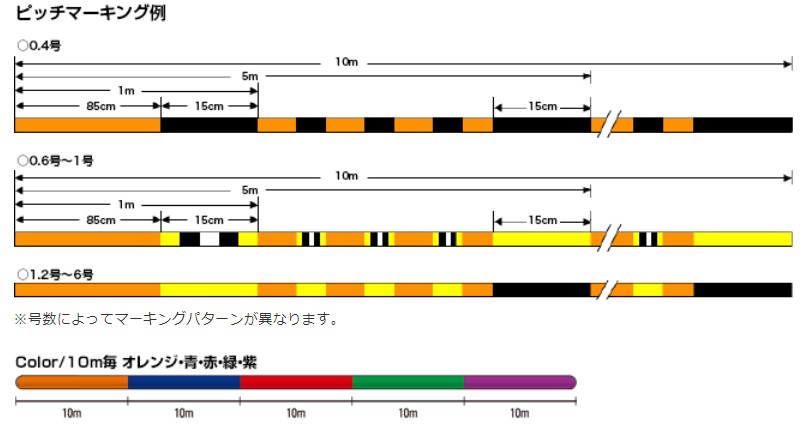

PEラインにはピッチマーキングが入ったものがあります。

ピッチマーキングとは一定の長さ毎にカラーが変わったり、マークが入っているものです。

一定の長さとは、商品によりますが、1mごとだったり10mごとにマークが入っています。

PEラインとは

PEラインとは「ピーイーライン」と呼ばれ、ポリエチレン(PE)素材の糸です。

リーダーに用いられるナイロンラインやフロロカーボンラインと比べてその構造は複雑で、複数本の細いポリエチレン(PE)の糸を編み込んで作られています。

そして、その撚り糸の本数によって種類が分かれています。

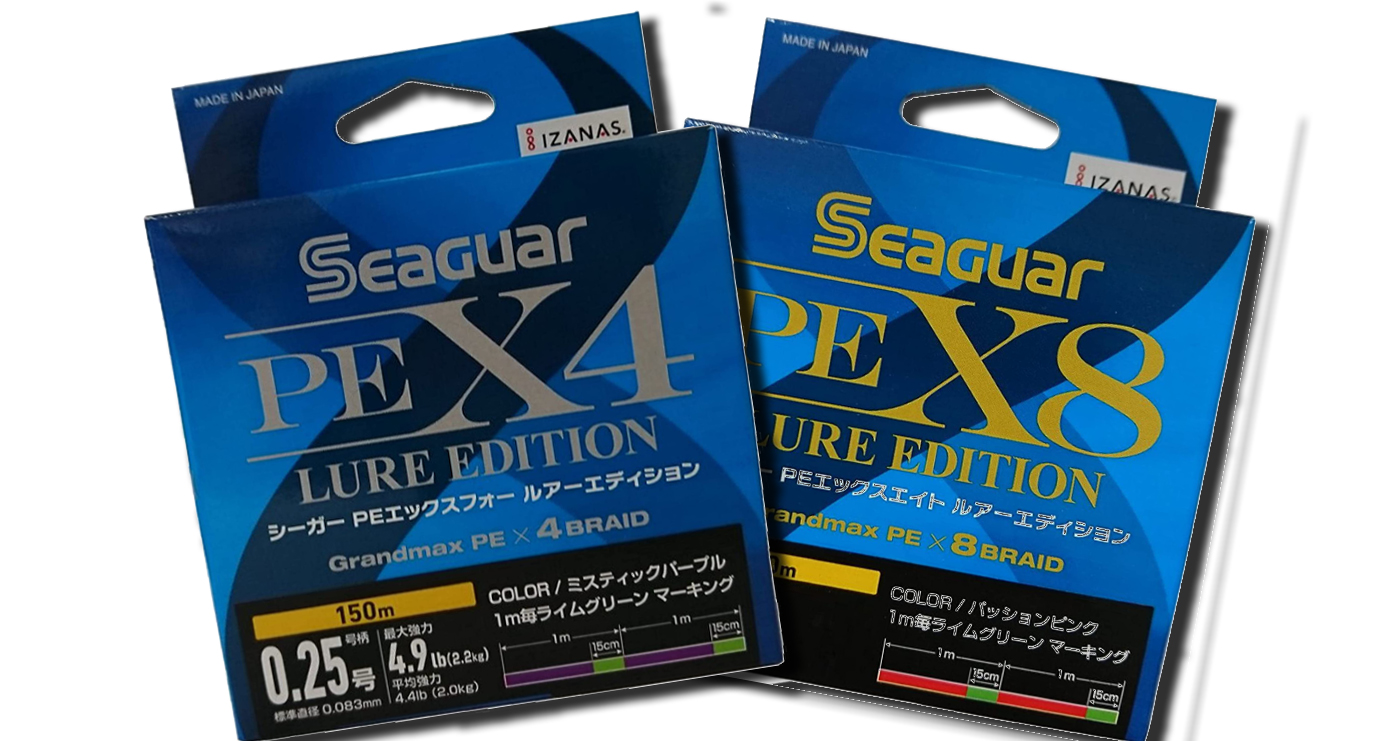

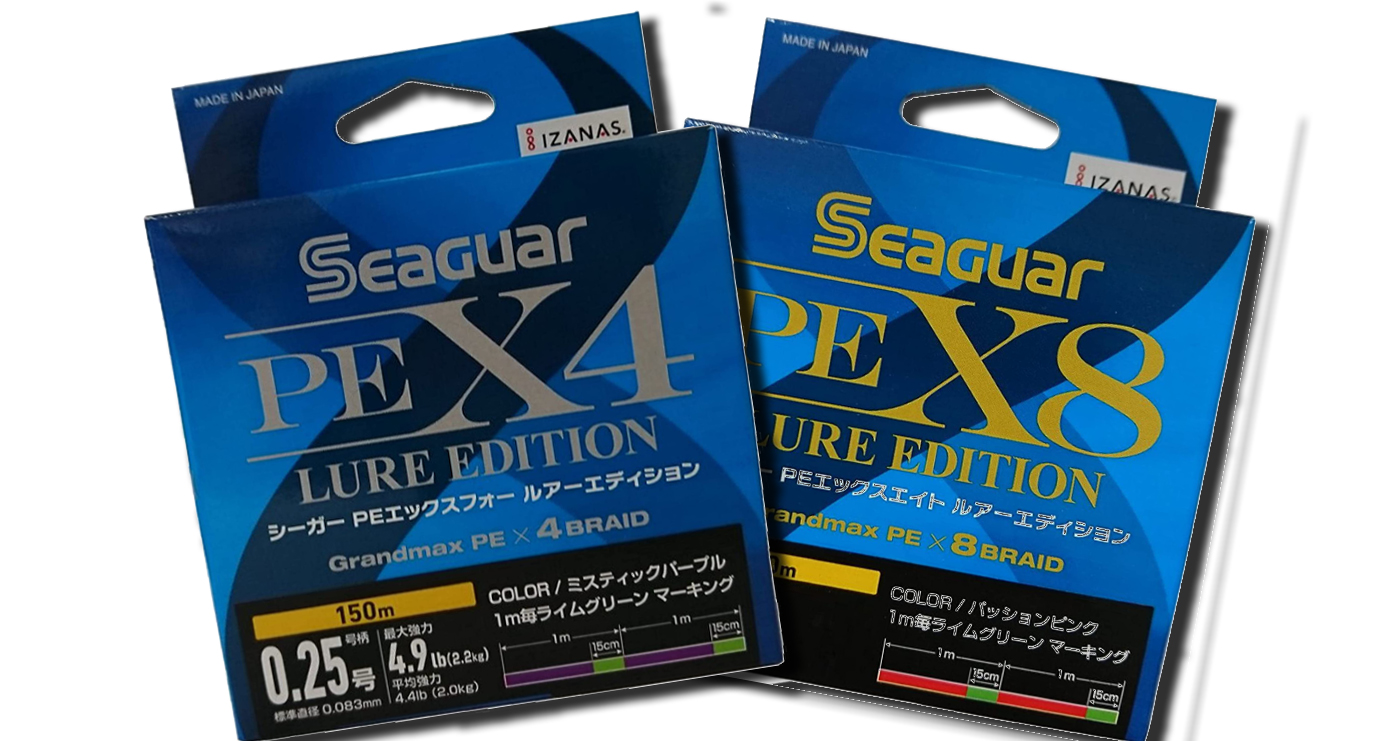

上の画像にあるパッケージには大きい数字が書いてあります。

この数字が撚り糸の本数を示していて、広く一般的には4本編み、8本編みが主流かなという印象です。価格は4本編みのほうが安く、8本編みの方が割高になっています。

私はガイドと糸の擦れ音、いわゆる糸鳴りがしない8本編みが好みです。4本編みは糸鳴りがきつい・・・

PEラインの特徴

強度がある

釣り糸にはPEラインの他、ナイロンラインやフロロカーボンラインがあります。

同じ号数(太さ)の場合、PEラインが圧倒的に強さがあり、その差は2倍以上になります。

太さが細い

上述から想像しやすいかと思いますが、ナイロンラインやフロロカーボンラインと同じ強さを求めた場合、PEラインの太さは細くすることができます。

細くなることで、キャスト時の空気抵抗が減りますので、ルアーを遠くに投げることが可能になるのです。

感度が良い

感度とは、ルアーに何らかの変化があったときに手元に伝わる伝わりやすさです。

ラインの伸縮性は感度に影響を与えます。ラインの伸縮性がなく伸びが少ないPEラインは手元への変化が伝わりやすい性質があり、これが感度が良いと言われる理由です。

以上、PEラインの選び方でした。その他、エギングにまつわる記事を以下に掲載していますので、是非参考にしてみてください。